・イップスの治し方を教えてほしい

・スランプになった。脱出法は?

・吃音ってイップスなの?

こんな悩みを解決するためにこの記事を書きました。

臨床心理士がお伝えするこの知恵は、のべ2万人の悩みを聴くなかで学んできたものです。

何かスキルが必要なことをやっているとき、停滞する時期というものは必ずやってきます。停滞期には下記があります。

・ビギナーズラックのあとの停滞期

・スランプ

・イップス

・吃音

(・ジストニア)

これらは程度の違いがありますが、似たような状態と考えられます。

上から下へと順番に、状態は重くなっていきます。

ジストニアは病理として捉えられますので、最後に少しだけ解説します。

- 前半で「イップスやスランプの症状と原因」を、

- 後半で「イップスやスランプ、吃音の改善策」を解説します。

イップスやスランプについては十分理解している。

早く解決策を知りたいという方は後半からお読みください。

イップス解決策の結論は、【自己肯定感を上げながら、治そうとせず活動をどんどん続ける】ことです。

それはどういうことなのかを解説しています。

■イップスやスランプ、吃音の症状

◇イップスとは?吃音とは?

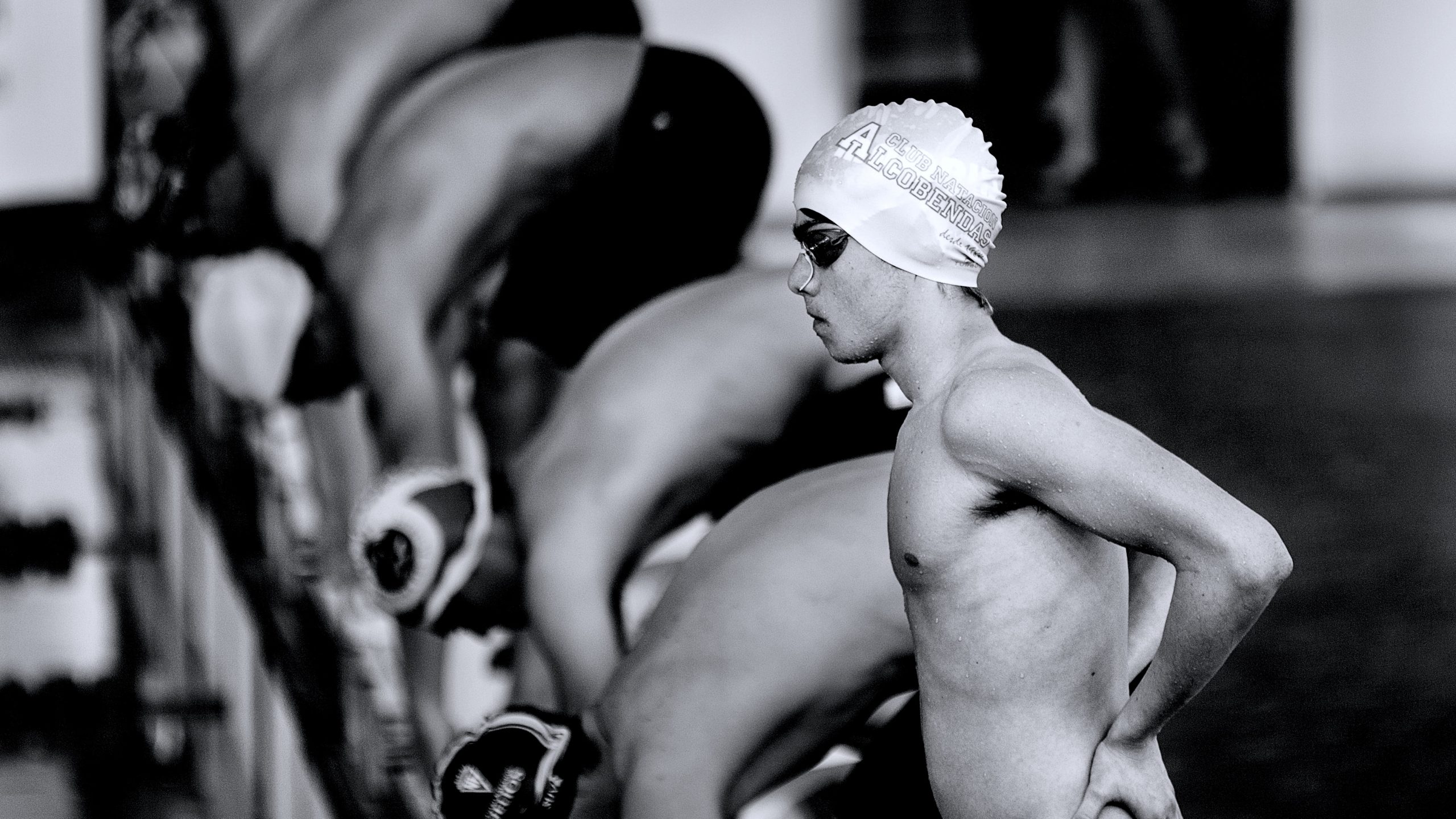

スポーツ選手なら経験している人も多いでしょう。

精神的なプレッシャーで不安になって、緊張して筋肉が硬直し、突然、自分の思い通りのプレーができなくなることをいいます(*1)。

野球、ゴルフ、テニス、卓球、演奏家など、多岐にわたります。

そして、人前で手が震えて文字が書けなくなる書痙や、どもって話しができなくなる吃音もイップスと考える研究もあります。

年代は、10代~80代と幅広い。

私は吃音歴かれこれ60年以上で、今は気にせず話せているので、このイップスとの関連を考えるとイップスの治し方についても話せるのではないかと思い、私の吃音経験から解決法を解説します。

◇ビギナーズラック、スランプについて

イップスとビギナーズラック、スランプについては関係があります。

ビギナーズラックとスランプについては経験されている方も多いでしょう。

ビギナーズラックは、最初は絶好調で「こんなの簡単!」とゲームをこなせますが、次からは最低の点数しか取れません。

例えば、ボーリングで1回目はガーター連続で48しかスコアがなかったのが、コツをつかんで2回目は198を叩き出す。

でも3回目はまたガーターに逆戻りのようなことです(←私の実体験)。

スランプは途中まではうまくやれていたのだが、そのうち頭打ちになってくる状態です。

ビギナーズラックを長い期間に引き伸ばした感じでしょう。

イップスはそこに強度の緊張が加わって、パッタリと処理できなくなる状態です。ビギナーズラック→スランプ→イップスと深刻さが増していきます。

■イップスやスランプの原因

◇イップスの原因

- 手術などをした

- プレッシャーがかかった状態で失敗した体験

- 神経質

- まじめな性格

【プレッシャー下での失敗体験】によって無駄な力が入ってしまって、いつものプレーができなくなるのです。

①【神経質】な人ほどイップスになりやすいといいます。冷静に振り返れば取るに足らない出来事でも、深刻に受け止めてしまうことで、今まで何ともなかった動作のなかに「ネガティブな思考」が入り込んでしまうのです。それが結果的に自分を縛りつける「鎖」になってしまうのです。程度がひどくなると、精神医学的には【不安症】の分類に入ります。

②【同じ動作を過度に繰り返す】と脳内地図が変化し、意に反する動きが定着するという認知心理学的な説明もありますが、脳内地図は見られませんので、あくまでも仮説です。

③あるいは【痛みと技術不足】という説もあります。

こころの問題でなく、痛みを隠す事で本来の正しい運動記憶を脳が失っている状態であるという仮説です。

以上、3つの説をあげましたが、一番しっくりくる、また一般的に言われている原因は1番目のものです。この記事もその仮説に従いながら解説していきます。

◇スランプの原因

努力している人、絶好調な人がスランプになります。?ハテナ?と思う方もいらっしゃると思いますが、

- 知識が急増するとスランプになる

- モチベーションが低下(マンネリ)する

これらが原因であるとわかっているので、対策は自ずと分かってきますね。

■イップスやスランプ、吃音の改善策

◇イップス、吃音を改善する2大アクション

書痙や吃音もイップスの一種です(*2)。

私は60年以上に渡って吃音が治っていません。たぶん一生このままでしょう。しかし、改善はしてきているのでその経験を踏まえて説明します。

結論を申し上げると【吃音は治りません】。しかし改善はします。これはイップスも同じことです。イップスは治らないけれど、なんとかやってはいけるようになる、ということです。もっと大きな視野でみると、不安というものはなくならないのです。

吃音については一番大切なことは【自己肯定感】のアップです。肯定感がアップしていれば、どもっても何てことないのです。ですから、その状態でどんどんしゃべっていけばいい。

私の場合は、心理学会での発表とか事例検討会での発表とか、ときどき大勢の前で発表をしなければなりません。これは大きな緊張をもたらしますが、自分が確信をもって話せる研究を発表する場があるというのは【自己肯定感】のアップにつながります。そしてその場をどんどん増やしていけばいいのです。

スポーツもまったく同じです。自分が活躍できる場にどんどん出ていく。そして怖がらずにプレイしてみる。失敗してもいいのです。どんどん出ていく。【考える間を与えない】感じでやるのです。

イップスの最大の敵は間(ま)であるといいます。ですから間をあけずにどんどん対応していくことです。「思考」が入り込む時間を極力小さくするのです。

イップスの場合、【思考は悪魔のささやき 】 です。

- 自己肯定感を上げながら、治そうとせず活動をどんどんと続ける。ADHD的に行動をする感じです。

- 考える間を与えない

これがイップス、吃音改善の2大アクションです。

◇吃音とイップス

吃音に関しては、下記にも詳しいです。吃音の人は、「積極的に出る」という意味で、吃音=イップスだと思って対応されると良いでしょう。

- 東京医科大学ボイスクリニックドクター向けイップス及び吃音の関連性等講演(*3)

- ことば文学賞2009年度 優秀賞(大阪スタタリングプロジェクト)「イップスと吃り」川崎 益彦 (*4)- イップスと吃音について、どもる場面とゴルフでスイングする場面とを対比させて書いています。

当事者研究としてすぐれた論文と思います。リンクは下記 Reference に貼っておきました。

吃音については、次の記事に詳しいです。体験を交えた実践編とも言えるものです。吃音でお悩みの方はぜひご覧ください。

◇吃音とつきあうヒント

吃音の人は、自分の話し方に劣等感を持っています。それは当然のことですね。話し方にコンプレックスがあります。また、見落とされがちになりますが、

- 吃音の人は【自分の声】にもコンプレックスがある ということ。

自分の声が嫌いな人も、かなり多いのです。ここに吃音への打開策があります。勘の良い方ならお気づきでしょうが、

- 自分の声を好きになる のです。

私も自分の声がずっと嫌いでした。あの少年っぽい声、聞くだけで動揺していました。ときどきFM放送に呼ばれて心理学のことを話すのですが、ラジオってだいたい、ヘッドフォンつけて自分の声を聞きながら話すのです。あのプレイバックが嫌で嫌で、ヘッドフォンから自分の声が聞こえてくると動揺してしまうので(笑)、ヘッドフォンは外させてもらって話しています。

また私はシノブラジオ(真夜中のこころカフェ、23時)という配信をしています。2020年の秋からほぼ毎日10分ほど心理学の話をしています。だいたい1年も配信していると、自分の声というものが客観的に聞こえてくるようになります。つまり、「あまり嫌でもなくなる」。

「好きになったか」と言われると、そんなところまではまだまだですが、嫌いというほどのものでもない、そんな感じなって、自分の声への劣等感も薄れました。すると話すことへの躊躇というものが減少します。そうやって話すことへのハードルを下げていくことが、吃音とつきあう秘訣といえるでしょう。

下記のnoteの記事も参考にしてください。わざとどもることに焦点をあてて書いています。

https://note.com/soleapsy/n/n550ed846d26a

◇スランプを脱出する5つの方法

スランプ時は、いろいろなことを思い悩む時期なので、それを回避するための対策を用意しておくのです。

- 朝考える。夜考えるな

- 思考中断法

- 環境を変える

- 一生懸命を楽しむ

- 身体のバランスを戻す

この5つです。それぞれ解説します。

- 朝考える。夜考えるな

これは夜、寝床に入ったら、思い悩まない、ということです。考えるのは朝だけにしようというのです。

- 思考中断法

行動療法的なやり方です。まず名刺の裏に赤字で「STOP!」と書いておきます。そして、何か思い悩むことが出てきたら、ストップ!と声に出して叫んで、あとは床みがきなどをします。一心不乱にピカピカになるまでやります。台所掃除でも構いません。ピカピカになることをするのがコツです。

これは強迫性障害の方にも有効です。鍵閉め、ガスの確認、水の確認などの反復行動が出てきたら、「STOP」と書いた名刺を取り出して、ストップ!と言うのです。そして確認行動を強制的に終了させます。

- 環境を変える

イチローはスランプから脱出するために、環境を変えました。つまり、マリナーズからヤンキースへ移籍します。未知の世界に触れて、気分転換でき視野が広がって、また打てるようになったのです。

そうやって自分とは違う別の世界に触れてみることです。いつもは行かない場所に行ったり旅行もいいでしょう。ルーティンワークに変化と刺激を与えるのです。スランプに陥った時には、同じ場所で頑張り続けないことがコツなのです。ルーチンをくずすこと。これが秘訣です。

- 一生懸命を楽しむ

結果を求め続けるとスランプに陥ることが多いといいます。そういうときはいったん結果から離れて、以前のように楽しんでやっていたことを思い出し、そのことを楽しんでやることです。それによって「結果」を出さなければという縛りから自分を解放しスランプから脱することができます。

- 身体のバランスを戻す

身体の疲れを取ってリラックスすること。これによってスランプの大敵である、力みもなくなります。

それには小さな身体のバランスの崩れを探すことです。いつもと違う何か、つまり小さな違和感に気づけばスランプ脱出の出口が見えてきます。

■ジストニアについて

イップスに似ているものとしてジストニアがあります。

ジストニアとは、身体の筋肉が異常に緊張した結果、異常な姿勢・異常な運動を起こす状態です。

運動を行う回路に混線が生じた結果、運動するという命令が過剰に出ている状態とされます(国立精神・神経医療研究センター)。

メンタルには関係なく病理として捉えられています。医師へ相談しましょう。

■まとめ

イップスはスポーツ選手や演奏家に多く、精神的なプレッシャーで不安になって、緊張して筋肉が硬直し、突然、自分の思い通りのプレーができなくなることです。書痙や吃音もイップスです。原因は下記です。

- 手術

- プレッシャーがかかった状態で失敗した体験

- 神経質

- まじめな性格

イップスは治りませんが改善はします。改善策は2つあって、

- 自己肯定感を上げながら、治そうとせず活動をどんどんと続ける。ADHD的に行動をする感じです。

- 考える間を与えない

イップスよりも軽いものはスランプと呼ばれていて原因は、

- 知識が急増するとスランプになる

- モチベーションが低下(マンネリ)する

スランプ脱出法は下記の5つあります。

- 朝考える、夜考えるな

- 思考中断法

- 環境を変える

- 一生懸命を楽しむ

- 身体のバランスを戻す

◇Reference:

*1) David Owen: The Yips, The New Yorker, 2014 →イップスについて詳しい

*2) Kevin O’Neill: Stuttering and Golf: lessons to learn from the game of golf to help manage stuttering, 2012

*3) http://www.japan-yips.com/

*4) https://www.osaka-kitsuon.com/ospsinsei/bungaku2009.html

イップスや吃音のご相談については、ソレア心理カウンセリングセンターへ 相談する